Para ¿entender? la poesía no hacen falta los milagros

Es complicado, siempre, hablar de poesía: escritor y lector comparten cierta probabilidad de fracaso. El primero, de vez en vez, produce guiado por un impulso ciego trazando líneas cuya tensión es “misteriosa”; el segundo, por su parte, busca en el producto un mensaje y un significado en concreto. Algunos poemas, quizá los menos interesantes, son adivinanzas, pequeños juegos simbólicos para ocultar lo plausible bajo el manto oscuro del lenguaje. Entonces procede el lector a adivinar: qué es, qué no es, a qué se parece, cómo suena, ¿qué habrá querido decir el poeta cuando describe el mar? Bueno, lo más seguro es que haya querido decir agua, ojos o algún otro asunto de naturaleza poética, es decir, reconocida y reconocible, aceptada por el público general como “trascendente” o “bella”. Estos factores hacen del poema un asunto bastante aburrido. El poema-adivinanza tiene un tufo de imaginería simplista donde todo es una comparación constante (¿una escritura comparada?).

“Lamentablemente” existe una especialización en torno a la lectura de poemas. Decir que “todo es un poema” es una actividad peligrosa, como lo contrario (no todo es un poema) tiende a la problemática de consistencia y definición conceptual. Lo mismo pasa con los buenos y los malos poemas, o el enunciar que no hay poemas malos sino intentos lamentables. Por donde quiera verse, estas redes de pensamiento crítico terminan por ahuyentar a algunos lectores: ¿será que la poesía es el género literario más elitista y cáustico de todos? Probablemente, pero si prestamos un poco de atención, lectores y autores, nos daremos cuenta de un vergonzoso secreto: esto no es una característica primordial de la poesía, sino de todas y cada una de las disciplinas de producción humana.

La palabra es un elemento matérico, como las piedras, y en su materialidad hay mescolanzas y rompecabezas. Entiéndase que una piedra no es igual a otra, y dos piedras no son lo mismo que una. En un ensayo sobre las palabras, Jean Cocteau define este uso como “una arquitectura de palabras tan singular, tan robusta, tan perfectamente adaptada al arquitecto que conservará su eficacia tras pasar por una traducción”, señalando, pues, que la posición del verbo, la palabra, no es la del adorno sino la de sustancia que hace de un poema un artefacto específico y no uno más entre millones. A este respecto (la confrontación del pensamiento frente a las palabras), surge la técnica y la enseñanza de la poesía. Para los puristas: claro que no puede enseñarse o transmitirse la totalidad de un trabajo poético y, por tanto, dar con el mismo resultado, pero la escritura es una estrategia, y como tal es adaptable. De ahí surge el proceso.

En un taller, un curso o una clase, es posible brindar al asistente una serie de postulados para escribir con mayor soltura, pero la verdadera enseñanza no es el qué hacer para realizar poemas sino el qué no hacer. Por ejemplo: el tema es parcialmente importante, pero no define gran cosa; la selección de palabras, por su parte, sí. En ella radica la potencia y aire novedoso del texto. Incorporar elementos pertenecientes a otros mundos discursivos (como la ciencia o las artes visuales) puede dar buenos resultados, o al menos descubrimientos de interés. No así el reformular las máximas de siempre, con los matices de otro siglo y las fórmulas de otro contexto: eso es reproducción estéril, copia sin estrategia y vaciamiento de lo sustancial. Esto, la estrategia y la técnica, son asuntos definitorios para el lector. Como tal, tiendo a preferir aquellos poemas que no embellecen un objeto o causa (especialmente aquellos que buscan dar belleza a lo que está dado como bello e importante: la naturaleza, el espíritu, el cuerpo) sino que desestabilizan la alacena que guarda el diccionario de lo poético. Tiendo, también, a apreciar aquellos poemas que no están contentos con ser poemas, o ser definidos como tales. Entiendo que otros prefieran la comodidad y la vía estable. Por común que suene, en la poesía existe, cómo no, el gusto.

Ahora bien, creo que a diferencia de la escritura, la lectura del poema no tiene reglas pero sí lastres: algunas normas no escritas, dadas por la práctica del consumo, dictan que todo poema posee un sentido dado en la realidad del mundo, o dicho de otra forma: dado en nuestra realidad y nuestro entendimiento de lo útil. Un poema, en ese sentido, no es un objeto útil: no revela al mundo, no enseña nada realmente, sino que genera experiencias y detonaciones estéticas. Para ser más claros: un poema tiende a brindar al lector algo de lo que está buscando, e incluso el lector posee la libertad de malinterpretar el texto, si es que es posible malinterpretar en el sentido estricto del término. En el texto La vida secreta de la poesía, Mark Strand relata algo de esto: su madre fallece en 1965, meses después de la publicación de su primer libro; su padre decide leerlo: “Estoy emocionado. La imagen de mi padre ponderando lo que he escrito me llena de un regocijo inefable. Quiere hablarme sobre los poemas, pero le cuesta empezar. Al fin lo hace. Algunos los ha hallado confusos y le gustaría que se los aclarara. Otros le parecen completamente claros y está deseando transmitirme cuánto significan para él. Los que más le dicen son los que dan voz a su sentimiento de pérdida, tras la muerte de mi madre. Parecen expresar lo que él ya sabe, pero no logra decir. Su poder es casi mágico. En pocas palabras le cuentan lo que él está sintiendo. Le ponen en contacto consigo mismo. Mi padre puede leer mis poemas –y he de decir que podrían haber sido los de cualquiera– y adueñarse de su pérdida, en vez de que ella se adueñe de él”.

¿Qué es lo que el padre de Mark Strand experimentó al leer los poemas? Me parece que no la lectura especializada de poesía, sino la experiencia menos sutil del abanico: la de las emociones directas, los apegos y el ordenamiento de la casa interior (como le llama el propio Strand). No sé si la poesía tuvo una utilidad en este caso: ¿leer un poema que relata y coincide con nuestra experiencia, es útil? Quizá no, pragmáticamente hablando, pero sí en tanto que seduce dicho descubrimiento. Así se hace un lector de poesía: no entendiendo o razonando el influjo verbal del poema, sino encontrando en él algo para sí. En tal sentido, todos los poemas son difíciles, y por extensión todos son fáciles o accesibles. La preocupación interior, la incertidumbre y el nudo en la garganta son, aquí, sustancias químicas que participan de un efecto cuando entran en contacto con la sustancia del poema. El resultado puede ser placentero, pero también nocivo.

La poesía, entonces, genera ciertos acontecimientos valiosos para la actividad humana, cerebral. Un poema puede acompañar a los enfermos, aliviar el duelo por la muerte de un ser querido o provocar una inusitada risa. Pero estas cosas no son la poesía, sino las consecuencias de su acercamiento. La poesía, en cambio, sería un mecanismo. Una nube de gas que puede atravesarse siendo tan plácida como un algodón de azúcar, o tan extraña y furtiva como una intoxicación.

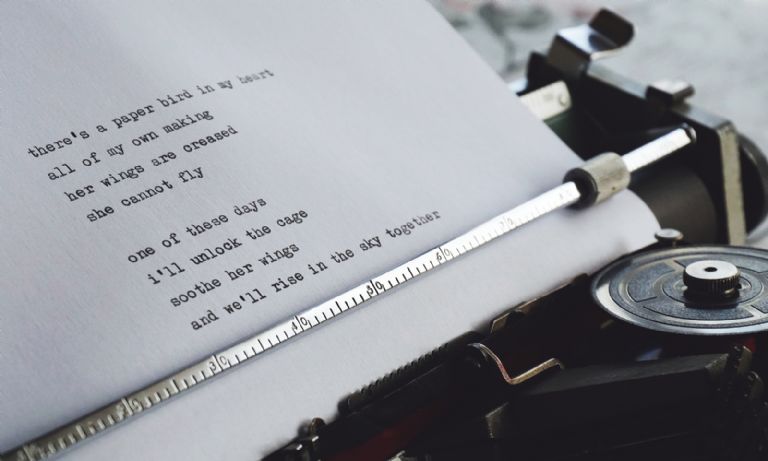

El éxito de ciertos poetas frente a los grandes públicos, o mejor dicho, ciertas etapas de ciertos poetas, radica en el acceso y la comodidad que brindan, con su obra, a los lectores: un poema de amor invita, abiertamente, a compartir la experiencia, la intimidad y la empatía de las cosas [o personas] amadas. Puede, el poema, estar rodeado de referencias que van desde Ovidio hasta la novela rosa, pero estos factores podrán ser obviados por el lector en turno. Mario Benedetti, por ejemplo, tiene un poema para todos los estados de ánimo menos sutiles y problemáticos del ahora. La poesía producida en Instagram, o los poetas que generalmente hacen uso de estas redes para promover su obra (imágenes colgadas en la red), se sirven de la viralidad y la inmediatez de las emociones que, encima, se diluyen en la región más transitada de Internet. No quiero decir, con esto, que no tengan nada que ofrecer estos productos poéticos, sino todo lo contrario: lo hacen, pero con una sencillez tal que termina por volverse naíf sin quererlo.

El dificultismo, entonces, ¿es una virtud de la poesía? Sí, suponiendo que es una práctica especializada y sobreproducida que necesita problematizarse para su discusión. Un poema de escritura difícil (construido con tejidos referenciales y corrientes de pensamiento en práctica, por ejemplo) no necesariamente es de lectura dificultosa, sino lo contrario [fácil no; accesible]. Pero una viñeta “poética”, que puede ser escrita por cualquiera, poeta o no, cuyas razones corresponden a términos asociados sin trabajo alguno, no son interesantes, no son valiosos; son, eso sí, similares a esos cuadros de puntos y colores que realizan los obreros de Damien Hirst –quien, por cierto, hizo más de una obra estupenda–. No vale la pena, pues, presumir una autoría o valor formativo, ya que se carece de estas y otras características aprehensibles.

¿Y la poesía que se enseña en clase? Con ella, ¿qué sucede? Decir, primero, que el 99% de los casos supone una enseñanza vacua, de manual y basada en conteos silábicos; técnicamente se hace uso de la poesía para enseñar curiosidades del idioma. En otros casos, se enseña la poesía, como el arte y la literatura, en un registro de periodos históricos. Error. Pero lejos de ello, prefiero abordar el tema desde otra arista: la declamación, los concursos de declamación. No es arriesgado afirmar que cientos de alumnos tuvieron su primer, y muchas veces último, contacto con la poesía gracias a estos certámenes escolares. Hay entusiasmo de por medio, una intención competitiva y teatral, siendo que el perfil común del declamador estudiantil es el de alguien con cierto carácter escénico pero nulo conocimiento en poesía (no lo tomemos a mal; casi siempre hablamos de niños y adolescentes). Estos certámenes tienen, sin duda, un problema gravísimo: los profesores o coachs de los estudiantes. Muchas veces se trata de profesores de español venidos a menos, sin ningún tipo de interés por la poesía ni la escena. Como una cómica instrumentalización del estudiante, se les da voz una y otra vez a los mismos poemas con un solo objetivo: hacer llorar a los asistentes, conmoverlos con una emoción que se desborda.

Asistí un par de veces, como jurado, a concursos de declamación; uno en Mérida, Yucatán, y otro en Chetumal, Quintana Roo. Siempre pensé que estos certámenes eran concebidos como escénicos. Por tanto, los jurados evaluaban, precisamente, características de ese tipo. Concluí lo contrario siendo que recibí la invitación como poeta, es decir, jurado con criterios de poeta, por no decir “especialmente textuales”. La primera de estas dos experiencias fue agradable y llevadera. Recibí una tabla con los criterios a evaluar: dos o tres ramas pertenecían a cuestiones propias de la literatura (la elección del texto y su fidelidad al declamarlo, por decir). Mi única decepción, esa vez, fue que una estudiante no pudo obtener la victoria recitando el mejor poema de la tarde: Me encanta Dios, de Jaime Sabines. La segunda experiencia es más interesante: un apreciado amigo, Hugo, me invitó a asistir como jurado al colegio donde trabaja (más tarde supe que me pondrían como presidente de la tercia de deliberadores). Llegado el día del certamen, lo primero que percibí fueron las pésimas condiciones de los textos presentados: además de ser el puñado de aburridísimos poemas de siempre, la ortografía era lamentable, pésima, tristísima tratándose de profesores de español como responsables de ello. Pensé, pues, que no les interesaba el asunto, o que directamente los profesores no eran precisamente especialistas. Luego de dar el laudo frente a todos (lo importante no era la ganadora, sino la perdedora, la favorita indiscutible que no brilló lo suficiente aquella vez), comencé a escuchar una suerte de voces que se mezclaban con vitoreos. De vuelta a mi lugar, una mujer algo mayor me señaló y dijo, como denunciando, que era una auténtica estafa que alguien como yo, joven, desconocido y vestido tan casualmente diga esas cosas, cuestionando el conocimiento de los maestros y la estabilidad del concurso. Los maestros no sabían escribir (redactar, quiero decir) o no les interesaba, y los resultados habían sido totalmente justos. Pero la mujer estaba disgustada porque la juventud cuestionó su vejez; amenazó con lanzar un periodicazo y denunciar públicamente la situación (todavía no sé de qué iría esa denuncia).

En esa ocasión, la poesía me fue útil, inmensamente útil, como herramienta pedagógica y fórmula para confirmar lo que Hugo, quien me invitó, ya había descubierto: la poesía no le interesaba a los que, presuntamente, posaban como sus defensores. También supe que la juventud tiene un valor generalizado en los marcos del poema: algunos afirman que la poesía, es decir su escritura, es un hecho de esta etapa. Retomo a Cocteau, quien afirma que la juventud es un tanto mitómana y desvergonzada. Es probable que estos dos términos sean, claro, características latentes de la escritura y lectura de poemas: hay algo de retador en quienes escriben poesía, especialmente quienes se adscriben en ese sector de lo inestable y contrario al conformismo; también un dejo casi revolucionario (en lo discursivo o lo formal) en lo propuesto. Algunos poemas, sean político-sociales o no, funcionan como pancartas de protesta. Es probable que con el paso de los años esa “experimentación” (no creo que sea la palabra correcta, pero nos sirve ahora por abarcadora) nos resulte manida, y lo estable y estático nos atraiga. Quizá digamos: devuélvanme aquella poesía que me inició en esto. He ahí una de las razones por las que, dentro y fuera del texto, abunda la palabra “incertidumbre”.

Cuando leemos un poema, por lo general, nos entusiasmamos por aquello que el poeta dijo a nivel de frases e impacto, pero también por nuestra imposibilidad de decirlo. Siempre tuve una frase en la cabeza: quizá escribo porque no hablo, pero luego comencé a hablar y me olvidé de la idea. Leí, al tiempo, un libro estupendo de Piedad Bonnett y Chantal Maillard donde escribían esa misma frase. ¿Habrá una mente general, casi mecanizada, que recibe como nube nuestras ideas vaporosas? En una de esas bajan, aterrizan, y construyen poemas. La poesía, y su dificultad, no consiste en usar la palabra más compleja recurriendo al diccionario para elegir las menos familiares y entonces poner en jaque el habla coloquial del lector; al contrario: se trata de plantear al lenguaje como una ecuación novedosa sin cambiar demasiado sus números. Es una cuestión de orden, clasificación y deslumbramiento.

¿Todos tenemos algo que decir? ¿Todos podemos generar ese deslumbramiento para con el lector? Diría que no es precisamente así. Temo, en realidad, que esta aparente democracia nos lleve al acantilado; y no lo digo de manera cursi o conservadora, sino como alguien que trabaja, día y noche, en algo que exige esfuerzo y poca retribución. La vida del lector de poemas está en constante acecho de la otra vida, la del escritor. La del primero es sin duda la más cómoda, y la del segundo aparenta ser más importante. Y esa importancia interesa a todo el mundo. Resulta curioso que los lectores de poesía demos tanto valor a la figura del productor de poemas, cuando éstos asumen, de manera constante, el martirio de oficiar tal práctica.

Otra pregunta: ¿qué es la inspiración? Esa raíz que atribuyen (sobre todo el público) como el origen de todas las obras de arte. En verdad, diría que tal cosa no existe. Creo, eso sí, que hay una especie de manotazo afortunado que golpea, de vez en vez, la mesa en que escribimos: podemos escribir poemas todos los días, pero no todos serán tan buenos como quisiéramos. Un poeta que sabe escribir, que estudia hasta el cansancio estos caminos, puede hacer uno o dos poemas por día, todos ellos perfectamente escritos y hasta deslumbrantes para aquellos lectores que se ven seducidos por lo técnico. Ya lo dijo Charles Simic en aquella anécdota: un día, hablando con Vasko Popa, éste le describió perfectamente todos aquellos poemas que iba a escribir, no sólo temática sino estructuralmente, y al paso de los años, vio Simic todos y cada uno de los poemas descritos por Popa. Tal y como los describió. Sucede que hay algunos, pues, que son todo máquinas: escriben poemas como operaciones cerebrales. Y eso no es más ni menos relevante, ni más ni menos auténtico. A menudo, damos mayor validez a aquellos poetas que se sirven de cierto aire de pedestal, de voz que viene desde arriba, y que canta y canta por encima de nuestras cabezas. Denostamos, en algún momento, a aquellos que recurren al humor y la ironía. Digo esto, en realidad, para aquellos lectores novísimos que se enfrentan al poema como una pieza sacra, intocable. Tiempo después, quizá, terminarán dormidos frente a esos poemas como en la misa del domingo.

Los poemas pueden ser cientos de cosas: chistes, ocurrencias, ruegos espirituales, llamados de urgencia, bolas de nieve, esferas de cristal despedazándose cuando la navidad termina, un rostro hermoso, un hormiguero lleno de aluminio fundido, la descripción de un puente o un par de calcetines. Los poemas pueden provocar que alguien, confundido, aclare su mente y levante la revolución de su tiempo; pueden generar tiranías, castillos de arena y darle sentido a las sombras de un columpio. Los poemas no pueden, por sí mismos, hacer nada. Su valor radica en que son consecuenciales: un poema es un hecho o acto o performance que duerme en los libros, escenarios o las paredes hasta que llega el día correcto, el lector correcto, el inesperado. Los poemas pueden ser dibujos, pero son incapaces de recolectar habas. Un poema no hará de ti alguien más puro o menos ignorante, no te servirá de nada ni ingresará en la escala de prioridades del mundo global. El libro de poesía que recién compraste podría detener la puerta de tu dormitorio mientras lees las novedades de Gandhi. Ese poema que leíste hace unos horas no entiende ni le interesan tus asuntos bancarios. Ese poema, de hecho, podría hacerte fallar en ciertos cálculos y tareas indispensables para la vida ordinaria. Los poemas no quitan el sueño, lo provocan, y dormir profundamente es lo más ansiado por millones.